An salbungsvollen Worten fehlte es durchaus nicht, als das offizielle und offiziöse Deutschland dem Staat Israel unlängst zu dessen 60. Geburtstag gratulierte. Von „Freundschaft“ und einer „besonderen Verantwortung Deutschlands“ für den jüdischen Staat war da die Rede, vom gelungenen christlich-jüdischen Dialog und von intakten diplomatischen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen. Dass das nicht einmal die halbe Wahrheit ist, zeigen zum einen zahllose Talkshows und Dokumentationen, Radio- und Fernsehbeiträge, Zeitungskolumnen und offene Briefe sowie Umfragen und Erhebungen, aus denen der als „Israelkritik“ kostümierte Antisemitismus nur so quillt. Zum anderen erweisen sich aber auch die Treueschwüre des verantwortlichen politischen Personals als hohle Phrasen, denn sie bleiben ohne handfeste Konsequenzen – insbesondere deshalb, weil nichts unternommen wird, um die iranischen Vernichtungspläne zu durchkreuzen. Christian J. Heinrich zeigt in seinem Gastbeitrag für

Lizas Welt, wie übel dem Jubilar jenseits aller Bekenntnisse hierzulande mitgespielt wird – seit ehedem.

VON CHRISTIAN J. HEINRICH„Deutschland ist der beste Freund Israels!“ – so schallt es am 8. Mai 2008 bei den Festlichkeiten zum 60. Geburtstages des jüdischen Staates über den Berliner Gendarmenmarkt. Weil man dem Gehörten wohl nur zu gern Glauben schenken möchte, applaudieren die zwei- oder dreihundert Versammelten den drei Herren auf der Bühne: dem Gesandten des Staates Israel, Ilan Mor, dem Präsidenten des deutschen Bundestages, Norbert Lammert, und natürlich dem Vizepräsidenten der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Jochen Feilcke, der immer dabei ist, wenn es unter blau-weißen Wimpeln etwas zu feiern gibt und hinreichend Kameras und Mikrofone das festzuhalten bereit sind. Dann sagt Feilcke Sätze wie: „Israel soll nicht immer nur als Land der Krise wahrgenommen werden.“ Es gehe vielmehr auch darum, das „touristisch Reizvolle“, die „Innovationen des Landes“ und dessen „positive Kraft“ zu zeigen. „Israel at its best“, das ist einer seiner innovativen Marketing-Sprüche. Auf dem Fest gibt es derweil bunte Broschüren, Imbissbuden und eine Hüpfburg. Wer zehn Euro übrig hat, kann diesen Betrag spenden. Davon kauft der Verein vom Herrn Feilcke dann dem Staat Israel einen Olivenbaum. Es könnte alles so schön sein, so schön wie im Paralleluniversum auf dem Gendarmenmarkt.

Doch laut einer Umfrage der BBC vom Frühjahr 2007 sind 77% der Deutschen der Ansicht, Israel habe einen negativen Einfluss auf die Welt. Zuvor schon hatten 65% der Deutschen in einer Umfrage der Europäischen Kommission geäußert, Israel sei nicht nur eine, nein, Israel sei

die Gefahr für den Weltfrieden. Das war 2003, auf dem Höhepunkt der zweiten „Intifada“, als bei 20.406 Anschlägen, darunter 138 Selbstmordanschlägen und 13.730 Schussüberfällen sowie 460 Angriffen mit Kassam-Raketen, mehr als 1.063 Israelis ermordet und mehr als 7.054 verwundet wurden.

Die Fantasien der „Israelkritiker“Hierzulande ängstigt man sich nämlich vor Israel. Der renommierte Nahostexperte Igal Avidan hat in seinem neuesten Sachbuch mit dem Titel

Israel. Ein Staat sucht sich selbst deshalb gleich zweimal den israelischen Historiker Benny Morris in durchaus kritischer Absicht zitiert: „Ohne die Ausrottung der 700.000 Palästinenser wäre ein jüdischer Staat erst gar nicht entstanden“, soll Morris geschrieben haben. Und weiter: „Es gibt keinen Grund, warum die Juden nicht selbst einen Staat besitzen dürfen, auch um den Preis der Ausrottung der Palästinenser.“ Man muss den jüdischen Staat wirklich fürchten, wenn selbst seine kritischsten Bürger – und ein solcher ist Benny Morris zweifelsohne – die „Ausrottung der 700.000 Palästinenser“ für akzeptabel halten. Es ist das Verdienst Igal Avidans, diese Zitate einem deutschen Publikum in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt zu haben.

Doch gestattet man der eigenen Vernunft einige Betriebsamkeit, so muss man bei der Rede von der „Ausrottung der Palästinenser“ doch aufmerken und sich auf die historischen Tatsachen besinnen. Benny Morris schrieb im englischsprachigen Original, das Avidan zu übersetzen versuchte, von „uprooting“. Das bedeutet allerdings keineswegs „ausrotten“, sondern vielmehr „entwurzeln“. Avidan jedoch lässt die Israelis hunderttausendfach Palästinenser ermorden, obwohl der so falsch zitierte Benny Morris dies keinesfalls bezeugen möchte. Und so wird aus Avidans vorgeblicher

Leistung – der sachkundigen Aufklärung der Deutschen über Israel – eine erhellende Freudsche

Fehlleistung, die auch den wohlmeinenden Rezensenten, ob nun in der

Berliner Zeitung oder in der

Süddeutschen Zeitung,

nicht aufgefallen ist. Denn mit Avidans Übersetzungskünsten werden schließlich die üblichen wahnhaften antiisraelischen Projektion bedient. Auch die Lektoren des zum Hugendubel-Konsortium gehörenden

Diederichs-Verlags haben sich daran nicht gestört – warum auch? Außer dem Nahostexperten Igal Avidan wird hier, neben allerlei esoterischer Fachliteratur, nämlich nicht zuletzt der notorische Antisemit Norman Finkelstein verlegt.

Wenn man sich allerdings auf historische Tatsachen einlässt (und außerdem bei Übersetzungen eher dem Oxford Dictionary denn dem antiisraelischen Ressentiment vertraut), dann stellt sich die Situation doch gänzlich anders dar. Denn der real existierende Judenstaat hält angesichts der fortwährenden Vernichtungsdrohungen und -versuche nichts von den neuen deutschen Tugenden des Pazifismus und der Wehrlosigkeit; er hält nichts vom demutsvollen Vertrauen auf willentlich willenlose Staatengemeinschaften. Während die errichteten Sperranlagen zu den Gebieten der palästinensischen „Selbstverwaltung“ Israel leidlich vor Selbstmordattentaten schützen und Teheran mit großem Vernichtungspotenzial nach einer „Welt ohne Zionismus“ strebt, fordert ganz Deutschland kirchentagskompatibel immer noch und zuallererst von Israel „ein bisschen Frieden“.

Ganz Deutschland? Nein: Wenigstens jemand wie Wiglaf Droste hat sich gänzlich unpazifistisch die rechten „Lehren der ’45er“ mit Blick durch Kimme und Korn einer 45er Magnum zusammengereimt: „Die andre Wange jesusmäßig hinhalten ist Quatsch mit Soße / In seine Feinde soll man Löcher machen, und zwar große.“ Doch solche vernünftigen Erwägungen sind, sofern es um das Selbstverteidigungsrecht des jüdischen Staates geht, in Deutschland mitnichten mehrheitsfähig.

GrassdeutscheMangelnde Mehrheitsfähigkeit ist dagegen nicht das Problem des Günter Grass und anderer Gesellen seines Schlages: Sie nämlich haben ganz andere Lehren aus 1945 gezogen. Das hat Gründe: Den Einmarsch der Alliierten empfanden sie, gleichwohl anderes behauptet wird, nicht als Befreiung, sondern als Niederlage. So trachteten sie zum Kriegsende recht verdrossen, die Runen der SS vom Mantel zu entfernen, um in amerikanischer Kriegsgefangenschaft sich als Mitläufer und irrlichternde Verführte dar- und verstellen zu können. Damit übten sich die prospektiven Vergangenheitsaufarbeiter schon früh in der Rolle des neuen, des unschuldigen Deutschen, ja des

eigentlichen Opfers eines so tragischen Schicksals. Als wäre dieses hektische Nesteln am Mantel der eigenen Geschichte nicht Schande genug, sorgten sich die viel zu nachsichtig behandelten Grassdeutschen nach ’45 – ein bisschen Kontinuität wollte man sich allemal gönnen – unvermindert um die Juden und erklärten jene ungebeten zu „Freunden“, deren Endlösung sie nicht gänzlich vollbracht hatten.

Als viele Überlebende dieser neuen deutschen „Freundschaft“ jedoch nicht trauten und nach Tel Aviv und Jerusalem gingen, um selbstbestimmt und nicht auf fremder Länder Wohlwollen angewiesen ein jüdisches Refugium, einen eigenen Staat zu schaffen, da war dem derart gekränkten Narzissten Grass nichts „beschämender als die kritiklose Feigheit vor dem Freund“. Mutig transformierte er mit seinen alten Kameraden und neuen Genossen die alte Obsession – den rassistischen Antisemitismus – in eine neue: So ereignete sich die Geburt der „Israelkritik“ aus dem Geist der Täterschaft von Auschwitz. Denn mit der Vernichtung der europäischen Juden und ihrem durch die Alliierten erzwungenen Ende war der herkömmliche Antisemitismus zwar gänzlich unhaltbar geworden, doch wollte man von den Juden mitnichten lassen.

Nach der „Lösung der Judenfrage“ wurde deshalb die „Lösung der Israelfrage“ ein vordringliches nationales Projekt Deutschlands. Weil die zeitgenössischen „Israelkritiker“ nicht zugeben wollen, aber doch wohl ahnen, dass ihre „Kritik“ nichts als die transformierte und aktuell opportune Form des antijüdischen Ressentiments ist, mühen sie sich um die strenge begriffliche Scheidung von

Antisemitismus – den man mit großem rhetorischen Aufwand ablehnt – und

Antizionismus – dem man als einem von der Geschichte (noch) nicht desavouierten Begriff mit reinem Gewissen anhängen möchte. Doch haben diese „Kritiker“ Israels, die oft von akademischer Seite assistiert werden, mit ihrer Differenzierung so Unrecht; gibt es wirklich keinen

nicht-antisemitischen Antizionismus?

(Selbst-) AufklärungEs gab ihn, und er hatte einst ehrenwerte Motive. Um seine „Lösung der Judenfrage“ gebeten, erklärt Thomas Mann 1907, er glaube „steif und fest, dass ein Exodus, wie die Zionisten von der strengen Observanz ihn träumen, ungefähr das größte Unglück bedeuten würde, das unserem Europa zustoßen könnte“. Ein Unglück für Europa zuvörderst. Mann verharrt keineswegs im Lamento über den „unentbehrlichen europäischen Kultur-Stimulus, der Judentum heißt“, also jenem Lamento, das nach Auschwitz zur gedenkpolitischen Phrase verkam. Er empört sich vielmehr in selten drastischer Weise über die Frage selbst, die ja die Infragestellung des Judentums implizierte. Über Juden „in irgendeinem feindseligen und aufsässigen Sinne zu diskutieren, scheint mir so roh und abgeschmackt, dass ich mich ungeeignet fühle, zu solcher Diskussion auch nur ein Wort beizusteuern.“ Dann setzt er fort: „Ich glaube, dass die ‚Judenfrage’ nicht gelöst werden wird, nicht von heute auf morgen, nicht durch Zauberwort, heiße es nun Assimilation, Zionismus oder wie auch immer, sondern dass sie sich selber lösen – sich wandeln, entwickeln, auflösen und eines Tages, der in unseren Gegenden nicht gar zu fern zu sein braucht, einfach nicht mehr existieren wird.“

Thomas Mann, der an gleicher Stelle demonstrativ herausstellt, er sei, „wenn auch sonst mit ganz zweifellosen Überzeugungen nicht sehr reich gesegnet, ein überzeugter und zweifelloser ‚Philosemit’“, ringt in dieser polemisch überhöhten Form jene antisemitischen Ressentiments nieder, von denen er selbst zeit seines Lebens nie ganz frei wurde, und mit denen auseinanderzusetzen ihm immer auch ein qualvoller Akt der Aufklärung als

Selbstaufklärung blieb.

Als er die „Judenfrage“ zurückwies, ja vielmehr erhoffte, dass sie „im allgemeinen kulturellen Fortschritt“ schlicht nicht mehr gestellt werden würde, war die Shoa für vernunftgeleitete Menschen noch gänzlich jenseits des auch nur entfernt Vorstellbaren. Und doch ahnte Thomas Mann schon: Wenn der Zionismus durch das Fortwirken allein des herkömmlichen Antisemitismus als Lösung Dringlichkeit erhielte, so wäre dies nicht zuletzt deshalb „das größte Unglück, [...] das unserem Europa zustoßen könnte“, weil dann nämlich der Fortschrittsoptimismus sich als unbegründet erwiese und die überfällige „Zivilisierung Europas“ gescheitert wäre. Thomas Manns Ablehnung der zionistischen Lösung ist daher von der Furcht diktiert, die Zionisten würden mit ihrem Pessimismus bezüglich Europa Recht behalten. Zu diesem Zeitpunkt ahnte er noch nicht, dass auf die allenthalben betriebene Erörterung der „Lösung der Judenfrage“ der Versuch einer „Endlösung der Judenfrage“ folgte.

So also antwortete Thomas Mann vor einhundert Jahren auf die „Judenfrage“, indem er sie erbost zurückwies. Inzwischen weiß man, wie gänzlich anders Günter Grass – jener deutscher Dichter, Denker und Nobelpreisträger, mit dem wir heute vorlieb zu nehmen haben – auf die „Israelfrage“ reagiert. Dafür ist er in Israel hinreichend unbeliebt und wurde er 1971 bei seinem zweiten Besuch im jüdischen Staat mit Tomaten beworfen. Derart von seinen „Freunden“ behandelt, besuchte Grass Israel nicht wieder. Doch das raubte ihm keineswegs die Motivation zum Kümmern und Bekümmern, wenn es um Juden geht – ist er doch der

primus inter pares in der Volksgemeinschaft der

Vergangenheitsaufarbeiter.

Wo sind die Antifaschisten?Der amerikanische Historiker Jeffrey Herf, der den Deutschen bislang attestierte, ihre Vergangenheit geradezu „in beispielhafter Weise“ aufgearbeitet zu haben, konnte sich bei einem längeren Studienaufenthalt in Berlin 2007 nur wundern, dass hierzulande jedes Bewusstsein dafür fehlt, „dass einige der extremen Ideen der Dreißiger- und Vierzigerjahre in einer anderen Form weiterleben, nämlich im radikalen Islam“. Herf sieht darin das Unvermögen, aus der deutschen Vergangenheit die

richtigen Schlüsse zu ziehen: „Offenbar ist es in Deutschland heute viel einfacher, über tote Juden zu reden als über lebende, die heute bedroht werden.“ Herf meint, jetzt zeige sich, „dass angesichts des Krieges im Irak, des Terrors radikaler Islamisten und der Gefahr einer iranischen Atombombe in Teilen der deutschen Öffentlichkeit die Gegnerschaft zu den USA und Israel ein beunruhigendes Übergewicht erlangt hat gegenüber der Fähigkeit, neue Formen des Antisemitismus, ja, sogar die mögliche Bedrohung Israels durch Massenvernichtungswaffen, zu erkennen und dagegen anzugehen“. Dass es aber weniger an der

Fähigkeit, sondern vielmehr am

Willen liegen könnte, dem Regime in Teheran in den Arm zu fallen, ja, dass es gewisse Schnittstellen zwischen der „Israelkritik“ europäischer Herkunft und den antiisraelischen Vernichtungsdrohungen islamischer Provenienz geben könnte, deutet Herf nur vage an. Nahezu verzweifelt ruft er in den neudeutschen Eichenwald: „Wo sind die Antifaschisten?“, und es schallt ihm kein Echo zurück. Herf kann sich diese Stille kaum erklären und resigniert: „Offenbar hat die Erinnerung an den Holocaust in Europa heute kaum einen Einfluss auf die Iranpolitik.“

Dass Europa und insbesondere Deutschland von einer „Lust am Einknicken“ gegenüber dem militanten Islam überwältigt sind und Israel damit de facto im Stich lassen, wie es Henryk M. Broder konstatierte, dass die freie Welt „wie paralysiert“ auf die Bedrohung durch den fundamentalistischen Islam reagiert und der Westen dabei gar nicht merkt, „wie sehr er sich selbst auflöst“, wie dies der deutsch-türkische Schriftsteller Zafer Senocak feststellte, bleibt unzureichend erklärt, solange nicht auf die kulturellen und politischen

Verbindungen zwischen antimodernem Hass im Islam und antimodernem Selbsthass im Westen reflektiert wird, die im Ressentiment gegen Israel und die USA ihr gemeinsames Objekt der ebenso projektiven wie destruktiven Begierde finden. Broder befand einmal: „Weil die deutsche Psychose auf zwei Füßen steht, dem Antisemitismus und dem Antiamerikanismus, sind mal die Juden und mal die Amis dran.“ Diese Psychose ist aber keineswegs auf die autochthonen Deutschen beschränkt; sie ist Ausdruck des antiwestlichem Ressentiments überhaupt und findet sich quer durch die politischen Lager und die (multi-) kulturellen Milieus.

Wenn Feridun Zaimoglu in der

taz die allmachtsfantasierende Formel „Bush regiert die Welt“ ausgibt, dann formuliert er den wahnhaften Grundkonsens zwischen der fortwesenden Vormoderne des Orients und der sich etablierenden Postmoderne des Okzidents. Zaimoglus in gleicher Rede vorgetragene Apologie des „Propheten Mohammed“, der ihm als die am meisten zu verehrende „historische Persönlichkeit“ gilt, wird dabei von seinem Publikum als ethnisch-kulturell legitimierte Wahrheit eines Deutschtürken weit eher goutiert als die aufgeklärte und islamkritische Haltung seines Kollegen und Antipoden Zafer Senocak. Und dass dem so ist, wirft ein Schlaglicht auf die Gegenaufklärung als eine dem Westen ganz und gar nicht äußerliche Erscheinung.

„Besondere Verantwortung“ ohne KonsequenzenIm postnazistischen Deutschland ist das fortwährende Bemühen der politischen Eliten erkennbar, die antiwestliche und zuvörderst antiisraelische Ranküne herunterzuspielen und keinesfalls als Fortwirken jener Ideologie erscheinen zu lassen, die im Nationalsozialismus ihre vernichtende Praxis entfaltete. Offiziell hat sich darum ein

cordon sanitaire der vergangenheitspolitisch korrekten Rede entwickelt, die in ihrem antifaschistischen und proisraelischen Duktus an Formelhaftigkeit und Symbolismus kaum zu überbieten ist. Der Tel Aviver Soziologe Natan Sznaider merkte schon 2005 aus Anlass der Feierlichkeiten zum 40. Jahrestag der deutsch-israelischen Beziehungen an, dass einst die „moralische Rehabilitierung Deutschlands durch den Weg über Israel“ erfolgte: „Die Bundesrepublik brauchte Israels Anerkennung dringend. Das hatte nichts mit kollektiver Schuld zu tun, denn die besiegte Volksgemeinschaft war sich von Anfang an keiner Schuld bewusst. Die Niederlage war die eigentliche Schuld. Dadurch wurde die Anerkennung Deutschlands durch Israel zum Pfeiler der westdeutschen Diplomatie der nächsten Jahrzehnte. Wie konnte man den Rest Europas davon überzeugen, dass es keine Kontinuitäten zwischen Hitler- und Adenauerdeutschland gab? Der schnellste Weg nach Europa und in die NATO führte über Israel.“ Eben dies bestätigte einmal Joschka Fischer, als er die Bereitschaft Ben Gurions zu Verhandlungen mit Adenauer über Entschädigungszahlungen als „eine große Chance für unser Land“ bezeichnete. Und diese Chance wurde genutzt. Das aber ist Vergangenheit; Deutschland braucht Israel inzwischen nicht mehr. Gleichwohl die Rituale noch aufrechterhalten werden, so konstatiert Sznaider, hat der Abkopplungsprozess längst begonnen.

Natürlich wurde zum 60. Jahrestag der Staatsgründung Israels noch einmal das eingeübte Wohlverhalten präsentiert: Es war von Freundschaft und „besonderer“ Verantwortung Deutschlands für Israel die Rede, vom gelungenen christlich-jüdischen Dialog (gern auch als Modell für den christlich-islamischen Dialog empfohlen), vom intakten diplomatischen, kulturellen und wirtschaftlichen Austausch. Es war die übliche Demonstration der hohlen Phrasen, wie schon 2005, als der damalige deutsche Außenminister die seitdem gültige Blaupause für staatstragende Bekundungen zur deutschen Israel-Politik lieferte: „Deutschland unterstützt vorbehaltlos das Existenzrecht Israels. Wir bekennen uns zu dem Recht der Bürgerinnen und Bürger Israels, in sicheren Grenzen und in Frieden mit ihren Nachbarn und frei von Angst vor Terror und Gewalt zu leben. Dieses Bekenntnis zu Israel gilt uneingeschränkt und bedingungslos, es ist mit niemandem verhandelbar und bildet die Grundlage für das besondere Verhältnis unserer beiden Länder. Es ist ein Grundpfeiler deutscher Außenpolitik, und das wird so bleiben.“

Auch Angela Merkel hatte in ihrer Rede vor dem israelischen Parlament, der Knesset, nur das Gleiche, wenn auch anders formuliert, zu verkünden: „Jede Bundesregierung und jeder Bundeskanzler vor mir waren der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands für die Sicherheit Israels verpflichtet. Diese historische Verantwortung Deutschlands ist Teil der Staatsräson meines Landes. Das heißt, die Sicherheit Israels ist für mich als deutsche Bundeskanzlerin niemals verhandelbar. Und wenn das so ist, dann dürfen das in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte bleiben. Deutschland setzt gemeinsam mit seinen Partnern auf eine diplomatische Lösung.“

Der Unterschied zwischen Fischer und Merkel ist jener: Der grüne Außenminister hielt es – so kann man an Natan Sznaider anschließen – zum Ende der Neuformierung der deutschen Außenpolitik unter Rot-Grün noch für geboten, eine besondere und gleichzeitig gefahr- und folgenlose Nähe zu Israel zu bekunden. Die heutige Bundeskanzlerin aber hatte dies schon nicht mehr nötig; die deutsche Außenpolitik hat sich als in jeder Hinsicht souverän erwiesen – souverän auch gegenüber geschichtspolitischen Rücksichtnahmen. Stellt man die daher anachronistisch anmutenden Bekundungen Merkels gegen Volkes Stimme, so wird ein drastischer Widerspruch offenbar. Im Auftrag des ZDF fand die Forschungsgruppe Wahlen zum 60. Geburtstag Israels heraus, dass mehr als die Hälfte der Deutschen keinerlei Verantwortung der Bundesrepublik gegenüber Israel mehr sehen; bei den 30- bis 39-Jährigen sind es sogar zwei Drittel. Nach der Rede der Bundeskanzlerin vor der Knesset wurde öffentlich darüber spekuliert, wie Deutschland sich im Falle eines Angriffs auf Israel verhalten würde. Die Kanzlerin selbst hatte angekündigt, dass es „in der Stunde der Bewährung keine leeren Worte geben“ dürfe, um sofort klarzustellen, was daraus zu folgern sei: „Deutschland setzt gemeinsam mit seinen Partnern auf eine diplomatische Lösung.“ Ein Drittel der Deutschen, so besagte Umfrage, lehnt im Kriegsfall

jede politische Unterstützung für Israel ab; nur ein gutes Drittel würde finanzieller Hilfe zustimmen, und gerade einmal 13 Prozent würden dem jüdischen Staat mit Waffen oder sogar eigenen Soldaten zur Seite stehen wollen.

Appeasement statt ultima ratio

Appeasement statt ultima ratioVielleicht war der 60. Geburtstag Israels daher ja auch der letzte Anlass, sich staatsoffiziell in Deutschland zu Israel bekennen zu müssen. Denn damit lassen sich die deutschen Wähler kaum begeistern. Zwar klingen manche Politiker an Tagen inszenierter Treueschwüre noch wie die Speerspitze der Pro-Israel-Lobby in Deutschland. Doch schon heute sind die Erfolge einer

solchen Lobby ausschließlich

ex negativo zu bestimmen: Während Teheran sein Atomprogramm zur Vorbereitung einer neuerlichen Judenvernichtung vorantreibt und die Mullahs keinerlei Hehl aus ihrem Ansinnen einer

World without Zionism machen, betreibt die Bundesregierung pazifistische Symbolpolitik: Da ist beispielsweise Steinmeiers zur Stillstellung Israels geäußerte Behauptung, man müsse „alles tun, um eine iranische atomare Bewaffnung zu verhindern“ – eine Behauptung, die sich sogleich als Floskel erweist. Denn „alles“ bedeutet bei Steinmeier eben „alles“ außer dem Notwendigen: den Mullahs nämlich deutlich zu machen, dass ihr ersehnter

best case, die Atomisierung Tel Avivs durch iranische Bomben, im politischen

worst case durch einen präventiven Militärschlag gegen das iranische Regime verhindert werden muss. Tatsächlich jedoch beruhigt der deutsche Außenminister Teheran, und wenigstens die Mullahs können ihn beim Wort nehmen, wenn er versichert, „alles, aber auch wirklich alles zu tun, um diesen Konflikt mit friedlichen Mitteln zu lösen“, weil jedes militärische Eingreifen „unabsehbare Folgen“ habe. Damit wird auf jenen „Aggressor“ angespielt, dem Deutschland zuvörderst in den Arm zu fallen trachtet. Und das ist ganz sicher nicht der Iran.

Nicht einmal eine kleine Minderheit in der Bundesregierung oder dem Parlament ist zu erkennen, die eine entschiedenere Position gegenüber Teheran vertritt und als

ultima ratio die militärische Option nicht gänzlich auszuschließen bereit ist. Auch das christdemokratische Lager ist praktisch auf Steinmeiers Linie. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag etwa, Ruprecht Polenz, warnte die Vereinigten Staaten eindringlich vor militärischen Aktionen gegen den Iran: „Das würde zu einer nicht mehr kontrollierbaren Kettenreaktion führen und die Gewalt dramatisch eskalieren lassen.“ Selbst „chirurgische Operationen“ des US-Militärs gegen iranische Ziele lehnt Polenz kategorisch ab; diese könnten die Sicherheit und Stabilität in der ganzen Welt gefährden, vermutet er. Wer so redet, nimmt

de facto die Vernichtung Israels in Kauf, der fürchtet sich eher vor Aktionen des amerikanischen denn vor solchen des iranischen Militärs. Offen zu bekunden, dass ein Ende des jüdischen Staates den Nahen Osten tatsächlich in ganz perfider Art „befrieden“ würde, verbietet die politische Raison im Bundestag oder aber – was wahrscheinlicher ist – die Angst, den eigenen pazifistischen Gedanken bis zur letzten Konsequenz zu Ende zu denken. Diese Art der Trägheit der Vernunft hat wenig mit Faulheit oder mangelndem Denkvermögen, aber viel mit der psychologischen Disposition der postnazistischen Deutschen zu tun, denen die Israels Existenz – wenn auch uneingestanden – ein Dorn im Auge, ja, ein steter Verweis auf das Ausmaß des antisemitischen deutschen Wahns ist. Eben darum wird den eigenen Wiedergängern nicht in den Arm gefallen.

In diesem Licht betrachtet, markiert der 60. Geburtstag des jüdischen Staates den jüngsten, aber sicher nicht den letzten Höhe- respektive Tiefpunkt des deutsch-israelischen Verhältnisses. Die offiziellen und offiziösen Bekundungen der Bundesrepublik stellen zwar die bereits gewohnte Mischung aus Täuschung und Selbsttäuschung dar – man suggeriert Israel eine unverbrüchliche freundschaftliche Verbundenheit, legitimiert damit sogleich allerlei Ermahnungen und wohlfeile „Kritik“ und attestiert sich selbst, es bei alledem ausgesprochen gut zu meinen. Dort aber, wo die diplomatischen Zurückhaltungen weitestgehend erodieren konnten – also in Talkshows und Dokumentationen, im Radio und Fernsehen, in Zeitungskolumnen und offenen Briefen voller giftiger

„Glückwünsche und Sorgen“ –, wird dem Jubilar recht übel mitgespielt, wird ein ganzes Konvolut an Vorwürfen, Unterstellungen und Untergangsprognosen geschnürt, getreu dem Motto: Einen Glückwunsch für Israel? Nein: Das Land sieht doch elend aus, macht es wohl nicht mehr lang und ist daran auch noch selbst schuld.

Verwendete Literatur:

· Igal Avidan: Israel. Ein Staat sucht sich selbst, Diederichs-Verlag, 2008

· Henryk M. Broder: Hurra, wir kapitulieren!, wjs Verlag, Berlin 2006

· Wiglaf Droste: Nutzt gar nichts, es ist Liebe. Gedichte, Reclam Leipzig, 2005

· Günter Grass: Essays und Reden, Band I bis III, Steidl Verlag, Göttingen 2003

· Thomas Mann: Essays I 1893-1914, S. Fischer Verlag, Frankfurt/Main 2002

Verwendete Artikel und Essays:

· Joschka Fischer: Eine große Chance für unser Land. 40 erfolgreiche Jahre deutsch-israelische Beziehungen, in: Das Parlament, 11. April 2005

· Angela Merkel: Die Sicherheit Israels ist niemals verhandelbar. Rede der Bundeskanzlerin vor dem israelischen Parlament, in: Handelsblatt, 18. März 2008

· Jeffrey Herf: Wo sind die Antifaschisten?, in: Welt am Sonntag, 2. Dezember 2007

· Jeffrey Herf et al.: Die Amerikaner wissen, was Krieg bedeutet, in: Die Welt, 29. Dezember 2007

· Hans Monath: Für den Frieden alles, wirklich alles tun, in: Der Tagesspiegel, 8. November 2007

· Ruprecht Polenz: Angela Merkel drückt sich nicht, in: Der Tagesspiegel, 28. Oktober 2007

· Zafer Senocak: Der Terror kommt aus dem Herzen des Islam, in: Die Welt, 29. Dezember 2007

· Natan Sznaider: 40 Jahre deutsch-israelische Beziehungen und ihre Instrumentalisierung: Die wirkliche Befreiung, in: Die Welt, 7. Mai 2005

· Feridun Zaimoglu: Ich will mich bessern, ehrlich, in: taz, 31. Dezember 2007

Zu den Bildern (von oben nach unten, © Lizas Welt): (1) Eigenkreation, bestehend aus einem T-Shirt, einer Sonnenbrille und einer israelischen Fahne. (2) Aufgenommen während der Yom HaAtzmaut-Feiern in Jerusalem am 7. Mai 2008. (3) Einer der Azrieli-Towers in Tel Aviv. (4) Plakat zum 60. Geburtstag Israels, aufgenommen in Jerusalem.

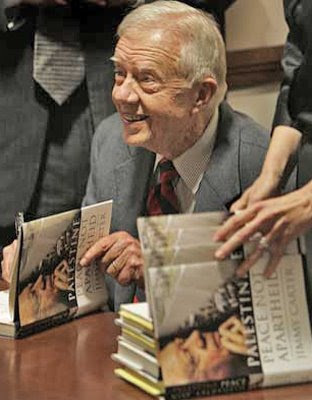

Es war womöglich nur ein Zufall, aber die Koinzidenz passte perfekt: Während Spiegel Online gestern vermeldete, dass der frühere amerikanische Präsident Jimmy Carter in einer Rede tags zuvor die Existenz von israelischen Atomwaffen verkündet und ihre Zahl auf 150 geschätzt hat, publizierte die Süddeutsche Zeitung in ihrer Montagsausgabe einen Gastbeitrag des 83-Jährigen mit dem Titel „Die Tragödie der Palästinenser“, in dem er seine Gespräche mit der Hamas verteidigte und – wie auch in seiner Ansprache – Israel „eines schrecklichen Verbrechens gegen die Menschenrechte“ sowie „grausamer Misshandlung der Palästinenser im Gazastreifen“ bezichtigte. Solche Nachrichten kommen an in Deutschland; mit ihnen munitionieren sich die „Israelkritiker“ aller Couleur, und auch die Antiamerikaner schätzen den Erdnussfabrikanten als Stichwortgeber und Kronzeuge sehr. Hierzulande weniger bekannt und vermutlich auch kaum skandaltauglich sind die engen finanziellen und politischen Verbindungen des demokratischen Ex-Präsidenten zu arabischen Ölstaaten und dortigen milliardenschweren Kreisen, in denen der offene Judenhass ein festes Zuhause hat. Carter selbst und das von ihm gegründete Carter Center hätten vor allem aus dem saudi-arabischen Königshaus sowie von Scheich Zayed bin Sultan Al Nahayan – dem langjährigen Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate – und dessen Zayed Center hohe Zuwendungen erhalten, schrieb Alan Dershowitz bereits vor einem Jahr. Dershowitz ist Juraprofessor und war früher Carters Wahlkampfhelfer.

Es war womöglich nur ein Zufall, aber die Koinzidenz passte perfekt: Während Spiegel Online gestern vermeldete, dass der frühere amerikanische Präsident Jimmy Carter in einer Rede tags zuvor die Existenz von israelischen Atomwaffen verkündet und ihre Zahl auf 150 geschätzt hat, publizierte die Süddeutsche Zeitung in ihrer Montagsausgabe einen Gastbeitrag des 83-Jährigen mit dem Titel „Die Tragödie der Palästinenser“, in dem er seine Gespräche mit der Hamas verteidigte und – wie auch in seiner Ansprache – Israel „eines schrecklichen Verbrechens gegen die Menschenrechte“ sowie „grausamer Misshandlung der Palästinenser im Gazastreifen“ bezichtigte. Solche Nachrichten kommen an in Deutschland; mit ihnen munitionieren sich die „Israelkritiker“ aller Couleur, und auch die Antiamerikaner schätzen den Erdnussfabrikanten als Stichwortgeber und Kronzeuge sehr. Hierzulande weniger bekannt und vermutlich auch kaum skandaltauglich sind die engen finanziellen und politischen Verbindungen des demokratischen Ex-Präsidenten zu arabischen Ölstaaten und dortigen milliardenschweren Kreisen, in denen der offene Judenhass ein festes Zuhause hat. Carter selbst und das von ihm gegründete Carter Center hätten vor allem aus dem saudi-arabischen Königshaus sowie von Scheich Zayed bin Sultan Al Nahayan – dem langjährigen Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate – und dessen Zayed Center hohe Zuwendungen erhalten, schrieb Alan Dershowitz bereits vor einem Jahr. Dershowitz ist Juraprofessor und war früher Carters Wahlkampfhelfer.